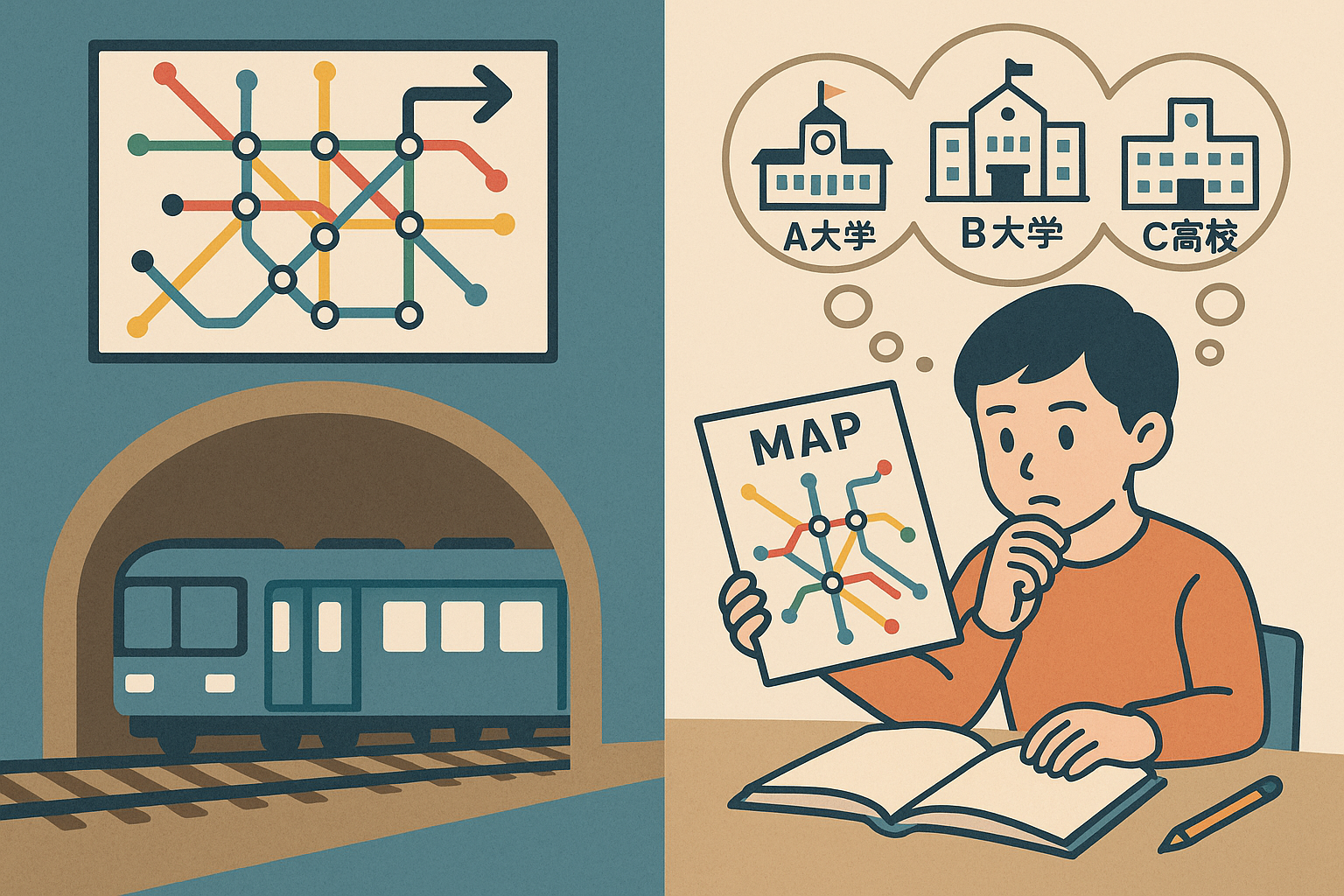

地下鉄に乗る前に、路線図を広げよう──志望校選びの「見取り図」

地下鉄の仕組みと受験生の志望校選びを対比させた記事です。比喩を交えながら、受験生へのメッセージとして展開しています。

【導入】

地下鉄に乗るとき、私たちはまず「路線図」を見ます。目的地までのルートを確認し、どの路線に乗るべきか、どこで乗り換えるべきかを考える。それは、まるで受験生が志望校を選ぶときと同じです。

【本論】

◆ 地下鉄の“路線図”=進路の“全体像”

地下鉄は無数の駅がつながり、いくつもの路線が交差しています。受験も同じ。大学や高校、専門学校など、さまざまな進路が複雑に絡み合っています。

→ 路線図(=進路一覧)を広げることで、自分の選択肢が初めて見えてくる。

◆ “路線の選択”=“志望校の選択”

A駅に行きたいなら、〇〇線。B駅に行くなら△△線。どの路線を選ぶかで、乗り換えのタイミングも、かかる時間も変わります。

→ 志望校も、「将来どうなりたいか」を起点にして決めると、自分に合ったルートが見えてくる。

◆ “乗り換え”=“模試の結果や進路変更”

想定していたルートが混雑していたり、事故で止まったりすることもあります。そんな時は別ルートに乗り換える判断が必要です。

→ 模試の結果や体調の変化で進路を見直すことも、柔軟な判断として重要。

◆ “終点”ではなく“その先”を見る

地下鉄の終点は、ただの通過点。そこからまた地上に出て、自分の目的地まで歩くこともある。

→ 志望校はゴールではなく、「その先」に進むための通過駅に過ぎない。

【まとめ】

地下鉄に乗るとき、いきなり電車に飛び乗ったりしないはず。まずは路線図を見て、目的地とルートを確認します。

受験も同じです。まずは「自分が何を目指すのか」、そして「どこを通ってそこへたどり着くか」を考えること。

志望校は、人生という“路線”の一駅。焦らず、地に足をつけて、あなたの行きたい“街”へ向かいましょう。