洪水の情報に侵食される前に遮断する

SNS依存の危険性と情報断食の重要性を伝える若手講師向けアドバイス

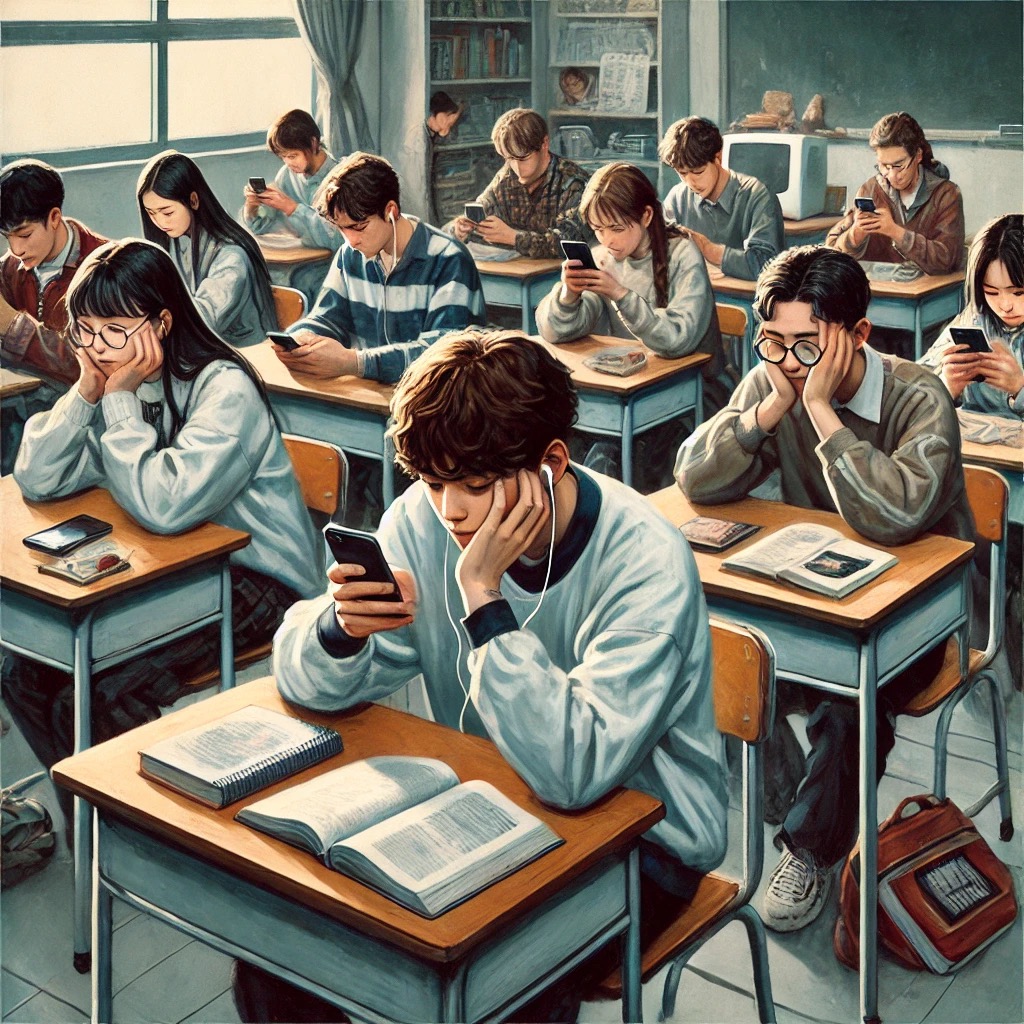

SNSやスマートフォンの普及により、現代の生徒たちはいつでもどこでも情報にアクセスできる便利な環境にありますが、それは同時に時間の浪費や集中力の低下を招くリスクもはらんでいます。若手講師が生徒に対してこの危険性を伝える際には、以下のポイントを押さえて指導すると効果的です。

1. SNS依存の具体的な影響を伝える

単に「SNSが悪い」と伝えるだけではなく、具体的なデータや事例を示して生徒に危機感を持たせましょう。

- SNSを使う時間が長いほど、集中力や記憶力が低下するという研究結果を提示

- 実際に試験で成績が伸び悩んだ原因がSNSによる時間管理不足であることを説明

科学的な根拠を示すことで、生徒はより納得しやすくなります。

2. 「情報断食」の意義を具体的に説明する

「情報断食(デジタルデトックス)」という考え方を取り入れ、勉強に集中する時間を確保する重要性を強調しましょう。

1日や1週間のうちにSNSを見ない時間を設定し、その間は勉強や自己成長に集中する時間とする方法を紹介します。

目に見える形で成果が出ることを示すことで、生徒も前向きに取り組む姿勢を持つようになります。

3. 小さなステップで実践させる

いきなりSNSを完全にやめることは難しいため、徐々に取り組む方法を教えてあげると良いです。

例えば:

- 朝起きてから1時間はSNSを見ない

- 勉強の後にSNSを15分だけ使う

小さなステップで成果を感じさせることで、持続可能な習慣に繋がります。

4. 自分の経験を共有する

若手講師自身もSNSや情報過多の中で勉強をしてきた経験を共有しましょう。

- どのようにSNSの誘惑と戦ってきたか

- 情報断食をすることでどのようなメリットがあったか

実体験に基づいた話は、生徒にとって信頼性があり、より現実的に感じさせることができます。

5. 目標と時間管理を強調する

情報断食のメリットを生徒に理解させるために、目標を設定し、それに向かって時間を効果的に使うことが重要であることを伝えましょう。

例:「次の模試で〇点を取るために、今週は毎日3時間勉強する」

目標達成に向けて自己管理を行う大切さを理解させることがポイントです。

まとめ

若手講師として、SNS依存の危険性と情報断食の効果を生徒に伝える際には:

- 具体的なデータや事例を用いる

- 実践的なアドバイスを行う

- 自分の経験を共有する

- 生徒にとって実現可能な目標を設定する

これらの方法で、生徒の前向きな取り組み姿勢を育むことができます。SNSを使わない時間を積極的に設け、学習に集中することで、生徒はより効率的に勉強できるようになるでしょう。

Citations:

[1] https://cyberpsychology.eu/article/view/11562

[2] https://www.mcsg.co.jp/kentatsu/health-care/50839

[3] http://repo.kyoto-wu.ac.jp/dspace/bitstream/11173/3029/1/0140_014_012.pdf

[4] https://ffphonics.com/online-marketing-101/sns-risks/

[5] https://www.jstage.jst.go.jp/article/jasmh/20/1/20_37/_pdf

[6] https://www.jstage.jst.go.jp/article/jasi/26/0/26_0_265/_pdf

[7] https://www.fujingaho.jp/lifestyle/beauty-health/a35039273/niina-ishihara-fasting-diet/

[8] https://leaders.seattleconsulting.co.jp/direction/smart/

[9] https://rkb.jp/article/44311/

[10] https://www.nikkei.com/article/DGXMZO08982230R31C16A0000000/