気持ちが変化球に⁉️

受験生の講師への要望がカスタマーハラスメントになる基準とは?

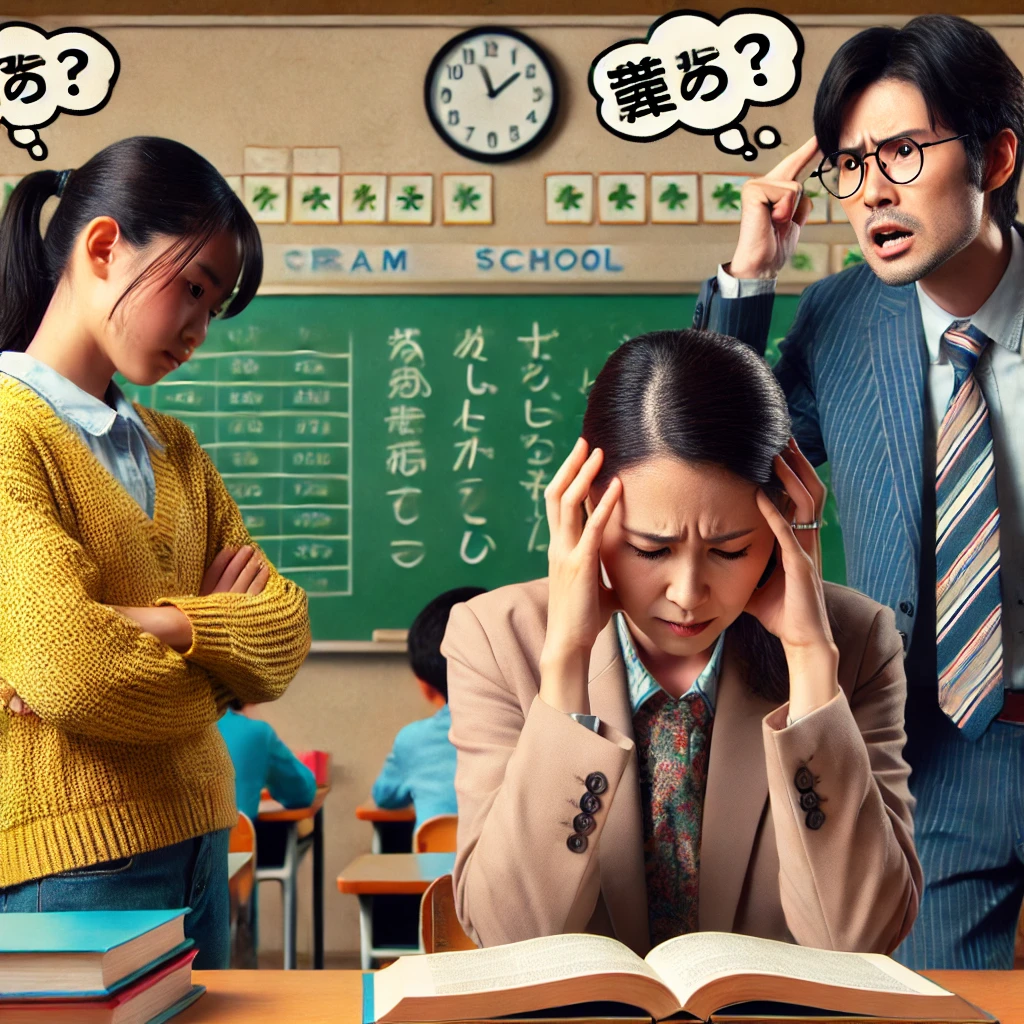

1. カスハラの定義と教育現場の現状

カスタマーハラスメント(カスハラ)は、顧客が不適切な要求や態度を取ることで、サービス提供者に精神的または身体的負担をかける行為を指します。教育現場においては、特に受験生の親御さんや学生本人からの過剰な期待や不適切な言動が講師に対してプレッシャーとなることがあります。

具体例

• 度を超えた対応要求

例:講師に深夜や休日の対応を強要する。

→ 基準:勤務時間外での対応を繰り返し要求する行為はカスハラに該当します。

• 人格否定や侮辱的発言

例:「成績が上がらないのは先生の指導が悪いせいだ」と責任を押し付ける。

→ 基準:講師個人を攻撃するような発言は、指導改善の範囲を超えたハラスメントです。

• 無理な目標の押し付け

例:「志望校に絶対合格させると言ったのに、進展が見えない」と執拗に詰める。

→ 基準:合理的な範囲を超えた目標を強制する行為は、講師の職務範囲外です。

2. カスハラが講師や受験生に与える影響

カスハラによるストレスは、講師の指導の質を低下させるだけでなく、受験生自身にも悪影響を及ぼします。講師が疲弊すれば、結果として学習環境が悪化し、受験生が適切な指導を受けられなくなる可能性があります。

3. 防止策

• 明確なコミュニケーションルールの設定

例:問い合わせ時間の範囲や対応可能な内容を事前に説明。

• 教育機関としてのサポート体制

講師一人が全て対応するのではなく、教室全体で保護者対応のガイドラインを共有する。

• 相談窓口の設置

カスハラに直面した際、講師が気軽に相談できる体制を作る。

食品の消費期限と教育の関連性

1. 食品の消費期限の基本知識

食品には「消費期限」と「賞味期限」がありますが、この区別を理解していない方も多いです。

• 消費期限:安全に食べられる期限。期限を過ぎると健康に害を及ぼす可能性が高い。

• 賞味期限:美味しく食べられる期限。過ぎても品質が急激に悪化するわけではない。

2. 消費期限の管理と受験生指導の共通点

食品の消費期限の管理は、計画性と注意力が求められる点で受験生の学習計画と似ています。以下のような類似点が挙げられます。

計画性

食品を期限内に消費するためには、計画的に使う必要があります。同様に、受験生も計画的に学習内容を消化していく必要があります。

• 例:冷蔵庫内の食品整理 = 学習計画の見直し。

モニタリングの重要性

食品の状態を定期的に確認するように、受験生も学習進度をモニタリングし、必要に応じて修正することが大切です。

• 例:試験前の過去問演習で弱点を発見する = 食品の鮮度チェック。

期限を過ぎたらどうする?

消費期限切れの食品は破棄する必要がある場合が多いですが、学習においても期限(試験日)が過ぎた内容を無理に詰め込むのは逆効果になることがあります。計画的に取り組むことが重要です。

記事構成の提案

1. 導入:カスハラと消費期限の話題を結びつけた問題提起。

2. カスハラの具体例と基準の説明。

3. 食品の消費期限の管理と受験生指導の共通点を具体例で紹介。

4. 結論:受験生を指導する上で、講師側の精神的なケアと計画的な学習の重要性を強調。