歯医者のアクシデントから学ぶ、受験に必要な「頓知力」

受験勉強は計画的に進めるものです。しかし、どれだけ準備をしていても、突然のトラブルは起こりうるものです。模試で予想外の問題が出たり、体調を崩したり、家庭や学校で想定外の出来事が起こったり。こうした「不測の事態」にどう対処するかが、合否を分けるカギになることがあります。

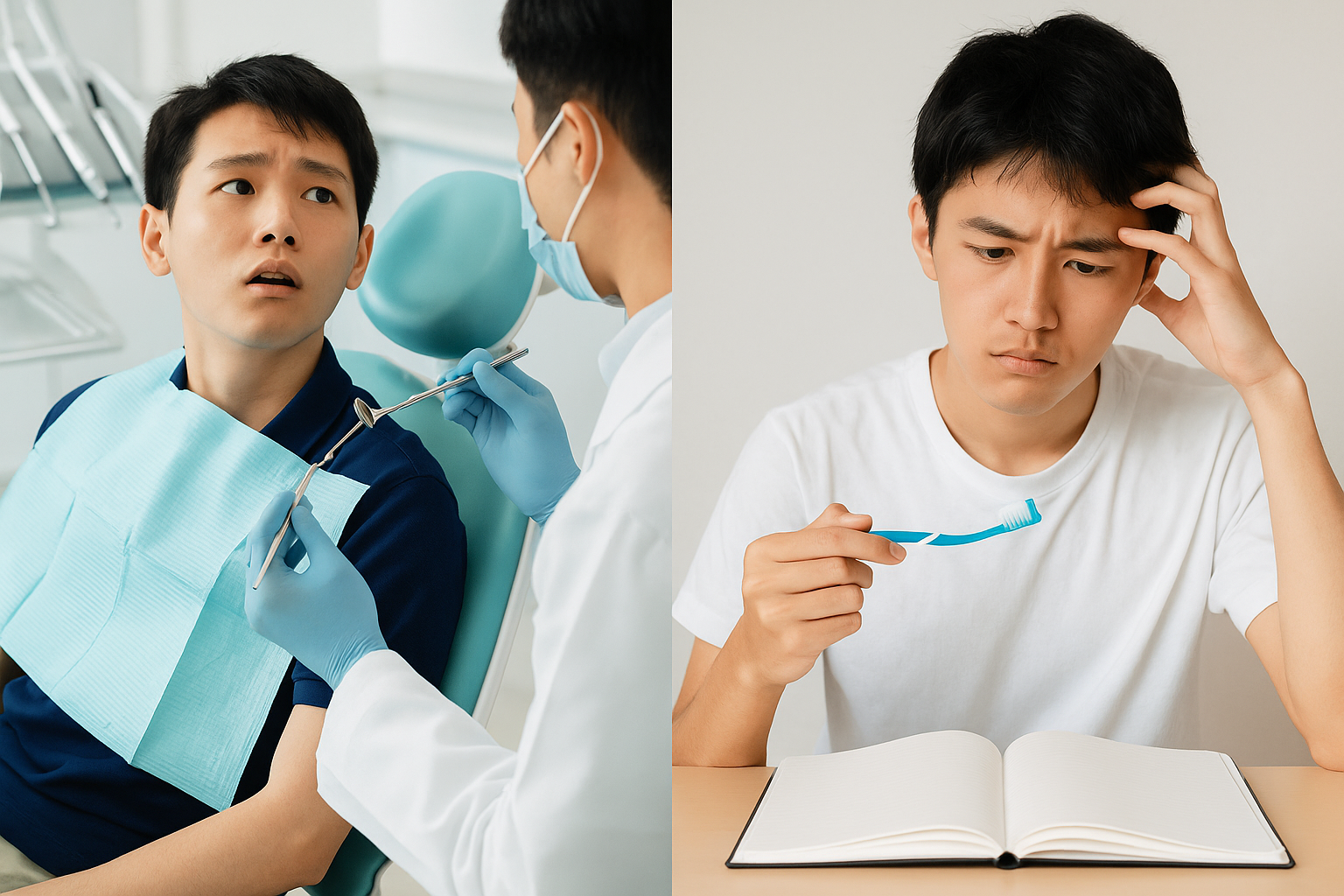

これを、歯科治療中に起きたアクシデントにたとえてみましょう。

1. 詰め物が取れる=想定外のミス

ある日、歯の治療中に詰め物が外れてしまったとします。痛みがなくても、放置すれば虫歯が進行したり、さらに大きな治療が必要になったりするかもしれません。ここで重要なのは、「どうしてこんなことに…」と後悔することではなく、「今、気づけたのは幸運だ」と考えて、すぐにケアを始めることです。

受験でも同じように、模試で大きなミスに気づいたときに「なぜ間違えたのか」を冷静に分析し、即座に対策に入る姿勢が求められます。

2. 問題の放置がリスクを拡大させる

詰め物が外れたまま放置すれば、見えないところで状態は悪化します。これは、理解があいまいな単元を放置してしまうのと同じです。「なんとかなるだろう」と目を背けていても、問題が出れば確実に失点します。

早めの対応がダメージを最小限に留めるだけでなく、他のトラブルへの耐性を高めるという意味でも重要です。

3. 「頓知」とは、冷静さと柔軟性の力

落語などでも使われる「頓知(とんち)」とは、瞬時の判断で最適な答えを導く知恵のことです。受験では、問題の解き方だけでなく、環境や自分自身の状態に応じて判断を変える柔軟性が求められます。

・体調が万全でないときの勉強法をどう変えるか

・試験本番で解けない問題に遭遇したときにどう切り替えるか

・スランプのときにどんな勉強方法を採用するか

こうした判断に必要なのが「頓知力」です。これは知識量ではなく、思考の習慣であり、経験によって磨かれていくものです。

4. ミスやアクシデントを“学びの起点”にする

歯のトラブルを通じて、歯磨きや生活習慣を見直す人がいるように、模試や勉強での失敗もまた

承知しました。それでは「頓知」という言葉を使わず、“柔軟な対応力”や“即時の判断力”という表現に置き換えて記事を再構成いたします。

歯医者のアクシデントから学ぶ、受験に必要な「対応力」

受験勉強において最も大切なのは、日々の積み重ねです。しかし、実際の受験生活では、予定外の出来事が必ず起こります。思わぬ体調不良、家庭の事情、模試での大きな失敗…。そんな時、真価が問われるのは「計画性」ではなく「対応力」です。

これは、歯医者でのある出来事に通じるものがあります。

1. 治療中のアクシデント=模試での不調

たとえば、歯の治療中に詰め物が取れてしまうという予期せぬ事態。痛みはなくとも、口の中に違和感を覚え、不安になるかもしれません。大切なのは、その場で焦ったり、失敗を責めたりすることではなく、冷静に次の行動を決めること。歯科医と相談し、必要な処置を迅速に受けることで、大きなトラブルに発展するのを防ぐことができます。

模試でも、計算ミスや見落としで大きな失点をしたとき、必要なのは落ち込むことではなく、原因を分析し、次に活かすこと。失敗から目をそらさずに対応する力が、成績を安定させる鍵になります。

2. 放置がリスクを拡大させる

取れた詰め物を放っておけば、そこから虫歯が進行したり、神経にまで影響が出たりするかもしれません。口内の問題は表に見えにくくても、確実に進行していきます。

これは勉強にも言えることです。模試での不正解や苦手分野をそのままにしてしまうと、見えない不安要素が積み重なり、本番で致命的な失点になることがあります。早期の修正が、長期的には大きな安心と成果につながります。

3. 変化に強くなるために

受験勉強では、計画通りに進まないことを前提に考えることが重要です。「何かが起きた時」にどう動けるか。その柔軟性こそが、学力の土台にある“生きた力”です。

・模試の結果が悪かったら、何を優先して立て直すか

・体調が万全でないとき、どんな学習方法に切り替えるか

・予想外の問題が出たとき、どの問題を捨て、どこに時間をかけるか

これらはすべて、状況を見て瞬時に判断する力に関わります。

4. 予想外を「きっかけ」に変える

歯のアクシデントを機に、歯磨き習慣を見直したり、定期的な検診の重要性に気づく人がいます。それと同じように、受験でも予期せぬ出来事をきっかけに、勉強方法や生活習慣を見直すチャンスに変えることができます。

「何か起きたときに、どう動けるか」。

この力こそが、目に見えない大きな強みとなり、合格への道を照らすのです。